Sommaire

- I. LE LANGAGE DOMINANT DU FINANCEMENT

- II. CHANGER DE CADRE : RAISONNER EN VALEUR AJOUTÉE

- III. UN FAIT STRUCTUREL DOCUMENTÉ : LA CONCENTRATION DE LA VA

- Un problème macroéconomique, pas sectoriel

- Les données de l’INSEE montrent que l’appareil productif français est fortement concentré : une minorité d’entreprises – de l’ordre de 10 % – concentre plus de la moitié de la valeur ajoutée produite, tandis que la grande majorité des entreprises, principalement des PME et des microentreprises, se partagent le reste de la richesse créée.Les entreprises en France 2021.…

- IV. POURQUOI CE RAISONNEMENT CONVAINC… ET POURQUOI LES POLITIQUES SE TROMPENT

- V. Ce que révèle la Sécurité sociale de l’alimentation

- VI. Compétitivité, productivité et “coût du travail” : ce que révèle un contre-exemple empirique

- Conclusion générale

La Sécurité sociale de l’alimentation (SSA) est souvent abordée à travers des débats budgétaires, sectoriels ou idéologiques.

Ce texte vous propose de déplacer votre regard vers le partage de la valeur ajoutée.

En raisonnant à partir de la valeur ajoutée et de son partage, il montre que les objections récurrentes — coût du travail, compétitivité, inflation — reposent sur des cadrages partiels qui masquent les déséquilibres structurels de l’économie française.

L’alimentation n’est pas ici un cas à part, mais un point d’entrée particulièrement lisible pour interroger le financement de l’ensemble de la protection sociale.

Appuyé sur des données publiques (INSEE, ESANE) et sur des comparaisons empiriques, ce texte ne défend pas une solution clé en main. Il vise à outiller le débat en replaçant la question centrale là où elle se pose réellement : dans le partage de la valeur ajoutée entre parts socialisées et parts privées, et dans les choix politiques que ce partage implique.

I. LE LANGAGE DOMINANT DU FINANCEMENT

Coût, soutenabilité, compétitivité : des mots qui ne disent pas ce qu’ils font

Prendre au sérieux le vocabulaire dominant avant de le déconstruire.

- « coût » → suppose une dépense nouvelle ;

- « financement » → suppose des ressources à trouver ;

- « soutenabilité » → suppose une contrainte économique objective.

Ces notions ne sont pas fausses, mais elles deviennent trompeuses lorsqu’elles sont dissociées de la question centrale : qui capte la valeur ajoutée, et quelle part en est socialisée ?

II. CHANGER DE CADRE : RAISONNER EN VALEUR AJOUTÉE

La richesse avant sa répartition

Installer la VA comme cadre analytique légitime, non idéologique.

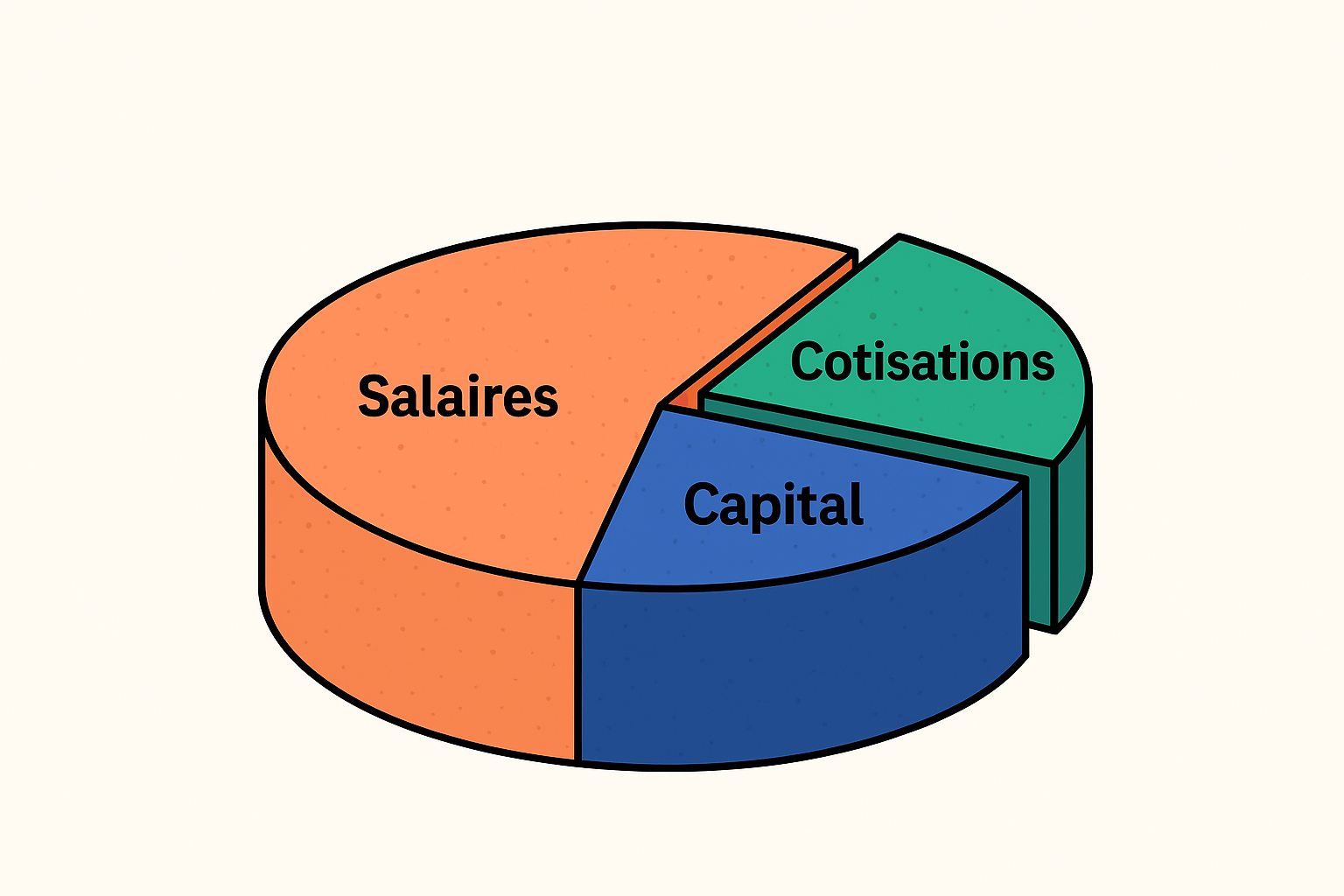

La valeur ajoutée mesure la richesse créée par l’activité productive avant sa répartition entre salaires, cotisations socialisées, profits, impôts et rentes. Elle n’est pas une donnée neutre : elle est le résultat de conventions comptables et d’un choix politique de répartition.

Or, lorsque l’on observe l’économie française sous cet angle, un fait structurel s’impose.

III. UN FAIT STRUCTUREL DOCUMENTÉ : LA CONCENTRATION DE LA VA

Un problème macroéconomique, pas sectoriel

Les données de l’INSEE montrent que l’appareil productif français est fortement concentré : une minorité d’entreprises – de l’ordre de 10 % – concentre plus de la moitié de la valeur ajoutée produite, tandis que la grande majorité des entreprises, principalement des PME et des microentreprises, se partagent le reste de la richesse créée.

Les entreprises en France 2021.…

Ce constat est pourtant rarement celui qui structure les politiques publiques. Celles-ci s’appuient sur un autre diagnostic, largement partagé par les électeurs.

IV. POURQUOI CE RAISONNEMENT CONVAINC… ET POURQUOI LES POLITIQUES SE TROMPENT

Les politiques de baisse de la part socialisée de la valeur ajoutée s’appuient sur un diagnostic qui, à première vue, paraît difficilement contestable : beaucoup d’entreprises manquent de capacité d’investissement. Ce constat est largement partagé par les chefs d’entreprise, en particulier dans le tissu des PME et des microentreprises, et il est confirmé par les données statistiques.

En France, l’immense majorité des entreprises opèrent avec des marges faibles et une capacité d’investissement limitée. Selon l’INSEE, le tissu productif est constitué de plusieurs millions de microentreprises et de PME, tandis qu’un nombre très restreint de grandes entreprises et de groupes multinationaux concentre l’essentiel de la richesse produite. Concrètement, plus de 99 % des entreprises se partagent moins de la moitié de la valeur ajoutée, ce qui se traduit mécaniquement par une faible part de valeur ajoutée disponible pour l’investissement au niveau de chaque entreprise prise individuellement Les entreprises en France 2021.….

Ce constat explique pourquoi le discours sur un « coût du travail trop élevé » trouve un écho politique : il correspond à une expérience réelle, observable localement. Pour une majorité d’entreprises, la valeur ajoutée est insuffisante pour financer simultanément les salaires, les cotisations socialisées, l’investissement productif et la montée en gamme. Dans ce cadre, la réduction de la part socialisée de la valeur ajoutée apparaît comme une solution intuitive pour restaurer des marges jugées nécessaires à l’investissement.

Il serait donc erroné de balayer ce raisonnement comme une simple construction idéologique : il s’enracine dans une réalité microéconomique documentée.

IV.2. Ce que montrent les chiffres quand on change d’échelle

Le problème apparaît lorsque ce diagnostic, valable pour la majorité des entreprises prises isolément, est généralisé à l’ensemble de l’économie. Car les mêmes données de l’INSEE révèlent une autre réalité, moins visible mais décisive : la capacité d’investissement est extrêmement concentrée.

L’appareil productif français est marqué par une hétérogénéité profonde. Une minorité d’entreprises — de l’ordre de 10 % — concentre plus de la moitié de la valeur ajoutée produite, tandis que la grande majorité se partage le reste Les entreprises en France 2021.…. Cette concentration ne concerne pas uniquement les flux de richesse, mais aussi les stocks de capital productif : les grandes entreprises et groupes disposent d’une part sans commune mesure du capital, conditionnant leur capacité d’investissement, d’innovation et de résilience.

Autrement dit, la faiblesse de l’investissement observée dans la majorité des entreprises ne résulte pas d’un manque global de valeur ajoutée, mais d’un partage très inégal de cette valeur ajoutée entre entreprises.

IV.3. L’erreur d’attribution au cœur des politiques actuelles

La question centrale est la suivante : quelle part de la valeur ajoutée est aujourd’hui concernée par les politiques publiques, et comment se répartit elle entre parts socialisées et parts privées ?

La difficulté d’investissement rencontrée par une large majorité de PME constitue un fait économique documenté. Elle s’observe dans les données de marges, d’autofinancement et de dispersion du tissu productif. Toutefois, les politiques publiques commettent une erreur d’attribution lorsqu’elles transforment ce constat microéconomique en un diagnostic macroéconomique généralisé d’« excès de part socialisée de la valeur ajoutée ».

Ce glissement analytique repose sur une confusion : une contrainte localisée — l’insuffisance de capital disponible dans une partie majoritaire mais faiblement contributive à la valeur ajoutée totale — est interprétée comme le symptôme d’un déséquilibre global du partage de la valeur ajoutée entre travail, cotisations et capital.

Or, les évolutions de long terme observées dans les comptes nationaux décrivent une dynamique différente et cohérente :

- la part des salaires dans la valeur ajoutée a reculé sur plusieurs décennies ;

- cette baisse ne s’est pas traduite par une augmentation proportionnelle de l’investissement productif à l’échelle de l’ensemble des entreprises ;

- elle s’est accompagnée, en revanche, d’une progression des marges, des profits et des rentes dans les segments les plus concentrés de l’économie.

L’analyse des aides aux entreprises éclaire ce paradoxe. Comme le montre la note de Mohamed Harfi pour le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan, leur montant varie fortement selon les périmètres retenus — de l’ordre d’un peu plus de 100 milliards d’euros à plus de 200 milliards d’euros — non pas en raison d’une incertitude sur les flux économiques réels, mais du fait de conventions juridiques et comptables distinctes HCSP-2025-NA157-Aides-aux-entre….

Cette variabilité souligne un point essentiel : les aides aux entreprises n’interviennent pas sur le partage primaire de la valeur ajoutée. Elles opèrent une redistribution de second niveau, après la formation de la valeur ajoutée, sans remise en cause de sa répartition initiale entre salaires, cotisations sociales et profits.

Rapportées à la valeur ajoutée, ces dispositifs consistent majoritairement en une réduction de la part socialisée — notamment via les exonérations de cotisations sociales — ou en une préservation accrue de la part privée, à travers des dispositifs fiscaux portant sur les profits et les revenus du capital. À valeur ajoutée donnée, ces mécanismes augmentent donc la fraction de richesse disponible pour le capital, sans garantie de réorientation vers l’investissement productif là où il fait effectivement défaut.

Ainsi, les politiques publiques ne se trompent pas parce qu’elles ignorent la situation des PME, mais parce qu’elles en tirent une conclusion macroéconomique erronée. Le problème central n’est pas un excès global de socialisation de la valeur ajoutée, mais une concentration croissante de sa part privée, qui produit simultanément deux effets structurels :

- une insuffisance chronique d’investissement dans les entreprises à faible dotation en capital ;

- un affaiblissement durable des ressources affectées au financement des droits sociaux.

La Sécurité sociale de l’alimentation est souvent présentée comme une proposition spécifique, presque marginale, relevant d’un choix de société distinct des grands équilibres économiques. Cette perception est trompeuse. En réalité, la SSA agit comme un révélateur d’un déséquilibre beaucoup plus large : celui du partage de la valeur ajoutée entre parts socialisées et parts privées.

En posant explicitement la question du financement d’un droit universel à l’alimentation, la SSA oblige à regarder ce que les politiques publiques tendent à éviter : la part de la richesse produite qui échappe durablement à la socialisation, alors même que les besoins sociaux demeurent, voire s’accroissent.

V.1. La SSA ne crée pas un problème de financement inédit

Contrairement à ce qui est souvent avancé, la SSA ne soulève pas un problème nouveau de soutenabilité. Elle ne crée ni une dépense ex nihilo, ni un besoin artificiel de ressources supplémentaires. Elle pose une question simple : quelle fraction de la valeur ajoutée existante choisit-on de mettre en commun pour garantir un droit fondamental ?

Or, comme l’ont montré les sections précédentes, la question du financement ne se situe pas du côté d’une insuffisance globale de richesse produite. Elle se situe du côté de sa répartition primaire. La concentration de la valeur ajoutée et du capital productif implique que les capacités contributives sont très inégalement réparties, tandis que les droits sociaux, eux, restent universels.

Dans ce cadre, la SSA ne constitue pas une exception. Elle s’inscrit dans la continuité historique des mécanismes de Sécurité sociale mis en place après 1945 : transformer une part de la richesse produite en droits, par une socialisation explicite et stable de la valeur ajoutée.

V.2. Un ordre de grandeur révélateur

Les estimations disponibles suggèrent que le déficit de valeur ajoutée aujourd’hui socialisée dépasse largement les seuls besoins de financement de la Sécurité sociale de l’alimentation. Autrement dit, la SSA ne ferait apparaître qu’une partie d’un phénomène plus général : l’érosion de la part socialisée de la valeur ajoutée, compensée partiellement par des dispositifs instables de redistribution secondaire.

Ce point est décisif. Il signifie que le débat ne porte pas sur la faisabilité économique de la SSA, mais sur le choix politique de maintenir ou de restaurer un certain niveau de socialisation de la richesse. La SSA rend visible ce qui reste implicite pour d’autres branches de la protection sociale : hôpital, retraites, famille ou dépendance.

En ce sens, la Sécurité sociale de l’alimentation ne doit pas être analysée comme un dispositif isolé, mais comme un cas d’école. Elle met en lumière un paradoxe central des politiques actuelles : alors que la concentration de la valeur ajoutée réduit mécaniquement les capacités contributives de la majorité des entreprises, les réponses apportées consistent principalement à diminuer la part socialisée, aggravant à terme le sous-financement des droits sociaux.

La SSA propose une logique inverse. Elle ne cherche pas à corriger ex post les déséquilibres par des aides ciblées ou des mécanismes compensatoires, mais à agir en amont sur le partage de la valeur ajoutée, en rendant explicite la part consacrée à un droit universel.

V.4. Pourquoi la SSA n’est pas une utopie

Qualifier la SSA d’utopie suppose qu’elle serait économiquement irréaliste ou politiquement hors-sol. Or, les données disponibles montrent exactement l’inverse : la valeur ajoutée existe et les capacités contributives sont bien réelles.

Ce qui fait défaut, ce n’est pas la richesse produite, mais la décision collective d’en socialiser une part suffisante et stable, en amont de sa captation privée.

La SSA n’est donc pas une utopie économique. Elle constitue une hypothèse politique explicite, qui a le mérite de poser clairement la question que le débat dominant évite :

quelle part de la valeur ajoutée une société démocratique choisit-elle de socialiser pour garantir durablement des droits fondamentaux ?

VI. Compétitivité, productivité et “coût du travail” : ce que révèle un contre-exemple empirique

Le raisonnement dominant associe étroitement productivité, coût du travail et compétitivité-prix. Selon cette grille de lecture, une entreprise qui emploie moins de salariés pour un même niveau d’activité serait mécaniquement plus compétitive et en mesure de proposer des prix plus bas. Ce raisonnement, largement mobilisé pour justifier la réduction de la part socialisée de la valeur ajoutée, repose toutefois sur une confusion entre productivité apparente et structure réelle du partage de la valeur ajoutée.

La comparaison entre deux acteurs majeurs de la grande distribution en France permet d’en éclairer les limites.

VI.1. Leclerc et Carrefour : productivité apparente et prix réels

À chiffre d’affaires comparable, Leclerc emploie davantage de salariés que Carrefour, tandis que Carrefour présente un chiffre d’affaires par salarié plus élevé. Selon les critères usuels, Carrefour apparaît donc plus “productif”. Pourtant, les comparaisons de prix menées par des organismes indépendants montrent que Leclerc pratique durablement des prix plus bas Pourquoi Leclerc est il moins c….

Ce simple constat invalide une équation fréquemment admise : une productivité apparente plus élevée ne garantit pas une compétitivité-prix supérieure.

VI.2. La part du travail dans la valeur ajoutée n’explique pas les prix

L’argument selon lequel des prix plus bas seraient obtenus par une compression du travail ne résiste pas à l’examen.

Autrement dit, la part du travail, rapportée à la valeur ajoutée, est plus élevée chez Leclerc que chez Carrefour, sans que cela se traduise par des prix plus élevés. Le facteur explicatif des écarts de prix ne peut donc pas être recherché prioritairement du côté du travail.

Ce constat rejoint les analyses macroéconomiques précédentes : une hausse de la part du travail dans la valeur ajoutée n’est pas mécaniquement inflationniste. Les effets sur les prix dépendent avant tout du partage de la valeur ajoutée entre travail, capital et marges, ainsi que de la structure des modèles économiques, et non du seul niveau des rémunérations.

VI.3. Coût du travail, coût du capital et partage de la VA

La différence entre les modèles Leclerc et Carrefour tient principalement à la structure du capital et à l’orientation des marges. Leclerc fonctionne comme un réseau coopératif faiblement financiarisé, dans lequel la valeur ajoutée est majoritairement réinvestie localement. Carrefour, groupe coté et intégré, est soumis à des exigences de rentabilité financière et de rémunération du capital plus élevées.

Sans jugement normatif sur ces modèles, cette comparaison met en évidence un point central : le niveau des prix dépend davantage du partage de la valeur ajoutée entre parts socialisées et parts privées que du “coût du travail” pris isolément.

VI.4. Pouvoir d’achat et inflation : un faux dilemme

Ce raisonnement éclaire d’un jour nouveau le débat récurrent sur le pouvoir d’achat. L’augmentation des salaires est souvent présentée comme inflationniste, tandis que la baisse des cotisations est présentée comme une voie neutre pour soutenir le pouvoir d’achat. Ces deux positions reposent pourtant sur le même cadrage implicite : elles raisonnent sur les salaires, et non sur la valeur ajoutée.

Or, augmenter la part socialisée de la valeur ajoutée par une cotisation assise sur la valeur ajoutée permet d’accroître le pouvoir d’achat réel — via des droits et des dépenses contraintes réduites — sans augmenter les salaires directs. Dans ce cas, il n’existe pas de transmission mécanique vers les prix par les coûts salariaux unitaires.

Ce raisonnement montre que l’opposition entre hausse du pouvoir d’achat et maîtrise de l’inflation est en grande partie artificielle. Elle résulte d’un cadrage centré sur les salaires, là où le véritable enjeu porte sur le partage de la valeur ajoutée entre parts socialisées et parts privées.

Pouvoir d’achat, inflation et valeur ajoutée : sortir du faux débat Le débat public oppose fréquemment deux positions : – augmenter le pouvoir d’achat serait inflationniste ; – le préserver sans inflation passerait par la baisse des cotisations. Cette opposition repose sur une même hypothèse implicite : le pouvoir d’achat serait réductible au salaire monétaire. Or, le pouvoir d’achat réel dépend tout autant des droits socialisés et des dépenses contraintes. Lorsqu’un droit universel est financé par une cotisation assise sur la valeur ajoutée, il augmente le pouvoir d’achat réel sans augmenter les salaires nominaux. Il n’exerce donc pas de pression automatique sur les coûts salariaux unitaires. L’enjeu inflationniste ne se situe pas dans le travail, mais dans la manière dont la valeur ajoutée est répartie entre travail, capital et marges.

Conclusion générale

Pourquoi la SSA n’est pas une utopie

La Sécurité sociale de l’alimentation n’est pas une proposition marginale ni un supplément de dépense. Elle constitue un révélateur : celui d’un déséquilibre profond dans le partage de la valeur ajoutée. Les données montrent simultanément une concentration croissante de la richesse, une sous-capitalisation massive de la majorité des entreprises et une érosion de la part socialisée de la valeur ajoutée, compensée par des mécanismes instables de redistribution secondaire.

Dans ce contexte, qualifier la SSA d’utopie revient à confondre faisabilité économique et choix politique. La richesse existe. Les capacités contributives existent. Ce qui fait défaut n’est pas la valeur ajoutée, mais la décision collective d’en socialiser une part suffisante pour garantir des droits universels.

En ce sens, la SSA ne pose pas la question de son coût, mais celle du partage de la richesse produite. Elle oblige à sortir des faux dilemmes — emploi contre protection sociale, pouvoir d’achat contre inflation — pour poser la seule question qui vaille : quelle part de la valeur ajoutée une société démocratique choisit-elle de mettre en commun ?

Avec :

– VA𝑖 : valeur ajoutée de l’entreprise 𝑖,

– MS𝑖 : masse salariale brute annuelle de l’entreprise 𝑖,

– 𝑘 : coefficient calibré de manière à équilibrer les recettes de la sécurité sociale (ex. : 𝑘 =0,075)

Comments are closed